한국은 빠르게 성장하는 글로벌 바이오 제약 산업의 중심지로 떠오르고 있습니다. 과거 복제약 중심의 제조국가에서 세포·유전자 치료제, 바이오시밀러 등 첨단 치료제를 개발하는 선도국가로 탈바꿈하며, 글로벌 기업들에게도 새로운 기회를 열어주고 있습니다.

이번 블로그에서는 한국 바이오산업의 성장을 견인하고 있는 주요 요소들과, 이를 통해 해외 기업에 열리는 협업 기회를 함께 살펴보겠습니다.

한국 바이오 제약 시장 개요

약 220억 달러 규모의 한국 바이오 제약 시장은 세계 13위 수준이며, 최근 몇 년간 다양한 분야에서 괄목할 성과를 달성하고 있습니다.

2022년 기준, 서울은 세계에서 가장 많은 제약사 주도 임상시험이 진행된 도시로 꼽혔고, 국가 전체 기준으로는 세계 5위에 해당했습니다. 인근 스마트시티인 송도에는 세계 최대 규모의 바이오의약품 생산 설비가 구축되어 있습니다.

이 같은 시장 확장은 바이오 인프라에 대한 전략적이고 다부문적인 투자가 핵심 동력으로 작용했습니다. 2020년부터 2022년까지 평균 21.6%씩 투자 규모가 증가해, 업계 전체 투자액은 약 29억 달러에 달했습니다. 이는 단순한 R&D를 넘어, 제조시설과 생태계 전반에 걸친 종합적 인프라 확장의 일환입니다.

폭 넓은 정부 지원 정책

한국 정부는 바이오 제약 산업 육성을 위한 다양한 정책을 꾸준히 추진해왔습니다. 2023년에는 '제3차 제약산업 육성·지원 종합계획'을 발표하며, 한국을 세계 6대 제약강국으로 도약시키겠다는 비전을 제시했습니다.

정부는 2027년까지 다음과 같은 성과를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다:

- 연매출 약 7억 달러 규모의 블록버스터 신약 2종 개발

- 글로벌 톱 50 제약사 3곳 육성

- 의약품 수출액 2배 확대 (160억 달러)

- 양질의 일자리 15만 개 창출

- 임상시험 수행 국가 순위 3위 달성

국내 주요 바이오 혁신 혀브 현황

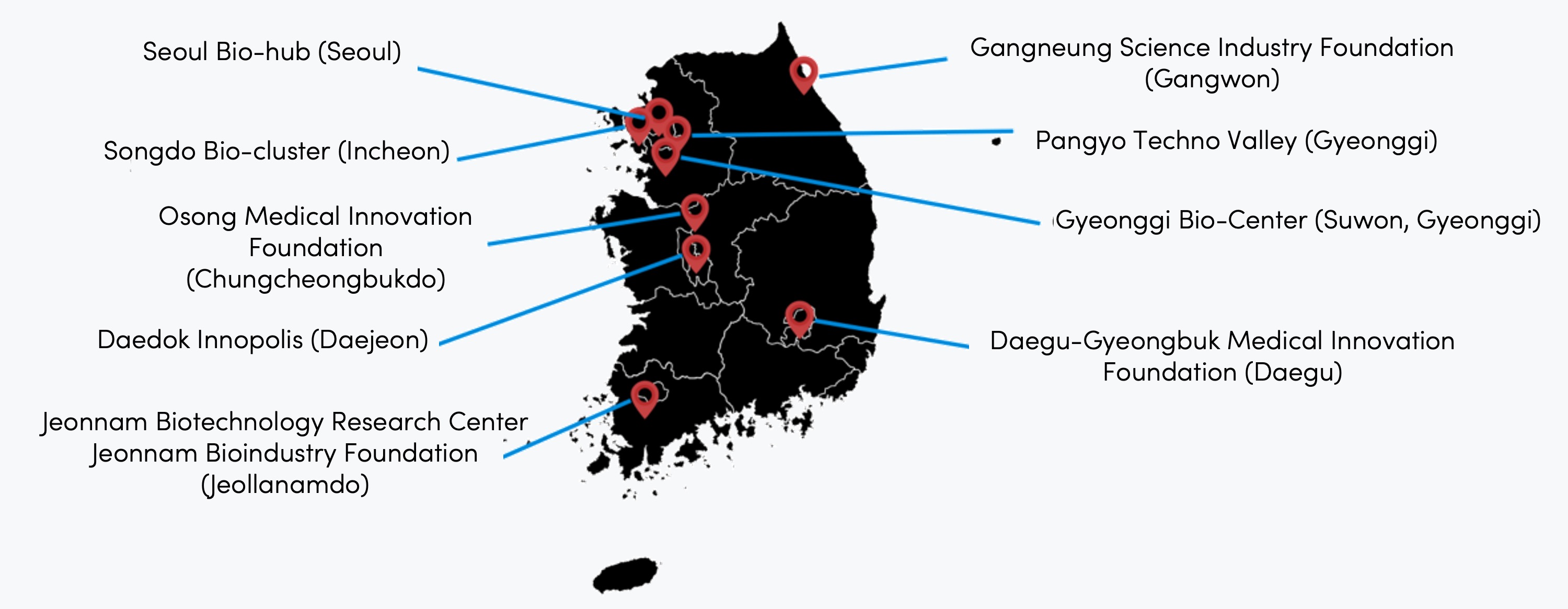

이와 함께 전국적으로 조성된 바이오 클러스터 네트워크는 한국 바이오 산업의 핵심 자산 중 하나입니다. 이 클러스터들은 중앙정부와 지방정부의 전략적 계획 하에 조성되었으며, 최첨단 연구 시설, 공동 연구 공간, 첨단 제조 인프라 등을 갖춘 바이오 혁신 허브로 기능하고 있습니다.

국내 주요 바이오 허브 위치 (지도)

주요 기업 사례

한국의 탄탄한 인프라와 정부의 전폭적인 지원 속에서, 여러 국내 기업들이 글로벌 바이오 산업에서 눈에 띄는 성과를 내고 있습니다. 특히 바이오시밀러, 위탁생산(CDMO), 세포∙유전자 치료제 분야에서의 성장은 괄목할 만합니다.

- 바이오시밀러 선도 기업: 삼성바이오에피스와 셀트리온: 미국 FDA가 승인한 바이오시밀러 61개 중 14개는 한국 기업이 개발한 것으로, 이는 미국 다음으로 높은 수치입니다. 그 중심에는 삼성바이오에피스와 셀트리온이 있습니다. 삼성바이오에피스는 Benepali®(에타너셉트) 등 FDA 승인 바이오시밀러 8종을 보유하고 있으며, 2024년 한 해 동안 약 11억 달러의 매출을 기록했습니다. 셀트리온은 Remsima®(인플릭시맙) 등 6종의 FDA 승인 바이오시밀러를 보유하고 있으며, 2024년 말 기준 누적 매출은 18억 달러에 달합니다. Remsima는 FDA 승인된 세계 최초의 단일클론 항체 바이오시밀러라는 점에서도 의미가 큽니다.

- CDMO(위탁생산) 강자, 삼성바이오로직스: 한국의 CDMO 산업은 빠르게 성장하고 있으며, 그 중심에는 삼성바이오로직스가 있습니다. 2024년 기준 연간 33억 달러 규모의 위탁생산 계약을 체결했으며, 현재 4개의 생산 플랜트를 운영 중이고 2025년에는 제5공장 가동 예정, 총 생산 용량은 784,000L에 이르게 됩니다. 또한 항체-약물 접합체(ADC) 생산 역량도 포트폴리오에 추가할 예정입니다.

-

세포∙유전자 치료제 분야, 메디포스트 & 차바이오텍: 한국 식품의약품안전처(MFDS)는 현재까지 세포치료제 15종, 유전자치료제 3종을 승인했습니다. 메디포스트는 세계 최초의 제대혈 유래 동종 줄기세포 치료제인 Cartistem®을 개발해, 무릎 골관절염 치료제로 상용화했으며, 연간 매출은 1,440만 달러에 달합니다. 차바이오텍은 자체 개발한 세포 분화 기술을 일본의 제약사 아스텔라스(Astellas)에 3,200만 달러에 라이선스 아웃한 바 있습니다.

-

추가 성공 사례(Alteogen, Ligachem, Orum Therapeutics)

Alteogen은 정맥주사제를 피하주사제로 바꿔주는 히알루로니다아제(ALT-B4) 기술로 주목받고 있으며, 이 플랫폼은 다양한 글로벌 기술이전 계약을 이끌고 있습니다.

Ligachem Biosciences는 고도화된 항체-약물 접합체(ADC) 기술을 보유하고 있으며, 세계 ADC 어워드 6년 연속 수상 기록을 갖고 있습니다. 일본 오노 제약(Ono Pharmaceutical)과 7억 달러 규모의 계약도 체결했습니다.

Orum Therapeutics는 이중 표적 단백질 분해 기술 기반의 항암제를 개발 중이며, 2022년 BMS(브리스톨 마이어스 스퀴브)와 1억 7,590만 달러 계약을 체결했고, 이후 버텍스(Vertex Pharmaceuticals)와도 최대 9억 7,550만 달러 규모의 글로벌 다중 표적 계약을 맺었습니다.

시장 공백과 해외 기업을 위한 기회

한국 정부의 강력한 지원과 국내 제약·바이오 기업들의 성과에도 불구하고, 여전히 해외 기업에 열려 있는 기회들이 존재합니다. 특히 다음 세 가지 분야에서 주목할 만한 시장 공백과 협력 가능성이 있습니다:

1. 치료 영역의 미충족 수요

한국신약개발연구조합(KDDF)에 따르면, 국내 파이프라인 423건 중 절반 이상이 항암제(종양학) 에 집중되어 있고,

그 외 다수는 면역질환 분야에 치우쳐 있습니다. 이로 인해 심혈관질환, 소화기 질환, 희귀의약품(Orphan Drug) 분야에 다양한 기회가 열려있으며, 미충족 수요(unmet need)가 분명히 존재합니다 예를 들어, 저희는 최근 소아 희귀질환 치료제를 보유한 영국 기업이 한국 시장에 진입할 수 있도록 지원한 사례도 있습니다.

2. 대형 제약사의 오픈 이노베이션

한국의 여러 대형 제약사는 글로벌 제약사와의 협력을 통해 해외 진출 및 공동 연구개발(R&D)에 적극 나서고 있습니다. 대표적인 예시는 다음과 같습니다: 유한양행은 Janssen(존슨앤드존슨 자회사)과 함께 항암제 Lazertinib의 개발 및 상업화를 추진 중입니다. MSD(미국 머크) 는 약 20개 이상의 한국 제약사와 함께 라이선스 계약, 공동 연구, 공동 마케팅(co-promotion) 등을 진행하고 있습니다. 한미약품, 대웅제약, 동아ST, GC녹십자 등도 모두 오픈 이노베이션 프로그램을 통해 해외 협력 기회를 모색하고 있습니다.

3. 바이오 스타트업과의 협력

한국에는 1,000개 이상의 바이오 스타트업이 있으며, 이들 중 많은 기업이 대학 기반의 스핀오프(spinoff) 회사입니다. 그 중 다음과 같은 신약 개발 초기 단계의 어려움을 겪고 있는 곳들이 있습니다:

- 히트 화합물 도출(hit identification)

- 리드 물질 최적화(lead optimization)

- 원료 물질의 대량 생산(scale-up)

스타트업의 주요 목표는 IND(임상시험승인) 확보와 투자 유치이며, 이를 달성하기 위해 글로벌 파트너와의 PoC(개념 증명) 협업이 매우 중요합니다.

4. 정부 차원의 국제 협업 지원

한국 정부는 외국 기업과 국내 기업 간의 협업을 유도하기 위한 다양한 프로그램도 운영 중입니다. 예로, AI 기반 신약 개발 프로그램에서는 재정 지원, 세미나 개최, 네트워킹 행사 등을 통해 글로벌 컨소시엄 형성을 적극적으로 장려하고 있습니다.

저희 인트라링크는 해당 프로그램에 참여하고자 하는 해외 기업의 신청을 지원하고, 관계 부처와의 커뮤니케이션도 도와드리고 있습니다.

시장 진입의 어려움과 극복 방안

한국 바이오 시장은 많은 기회를 제공하지만, 진입 장벽 또한 분명 존재합니다. 해외 기업에게 특히 다음과 같은 요소들이 장애물로 작용할 수 있습니다.

1. 복잡한 규제 체계

한국의 의약품 및 바이오 제품 관련 규제는 매우 까다롭고, 시장 진입 초기의 가장 큰 허들이 되곤 합니다.

- MFDS(식약처)의 승인 절차)

- 임상시험 관련 요건

- 국가별 문서 요구 사항 등

특히 해외 기업이 온라인 정보만으로 규정을 이해하고 준비하기에는 한계가 있습니다.

2. 정보 접근의 어려움

한국의 스타트업들은 웹사이트조차 없는 경우가 많고, 중견·대형 제약사들도 초기 파이프라인이나 전략적 방향성을 외부에 공개하지 않는 경우가 많습니다. 이로 인해 파트너 후보군을 발굴하거나 타깃팅하기가 쉽지 않습니다.

3. 언어 장벽과 문화적 차이

다수의 한국 기업은 글로벌 진출에 성공하고 있음에도 불구하고, 비즈니스 커뮤니케이션에서의 언어 장벽은 여전히 존재합니다. 특히 초기 파트너십 논의 단계에서 오해 없이 상호 신뢰를 쌓는 과정이 중요합니다.

해결 방안: 현지 전문가와의 협업

한국 시장에 대한 깊은 이해와 네트워크를 갖춘 현지 전문가의 조언은 필수적입니다. 정책·규제에 대한 안내, 적합한 파트너 매칭, 상업적 미팅 주선 및 동행, 그리고 문화적 차이를 고려한 소통 지원 - 이러한 요소들이 함께할 때, 효율적이고 성공적인 시장 진입이 가능합니다.

마치며

지금까지 살펴본 수많은 성공 사례들은 단지 해당 기업의 성과를 넘어서, 한국 바이오 산업이 세계 시장에서 영향력을 확대하고 있다는 강력한 신호이기도 합니다.

한국은 역동적인 경제 환경, 고급 인재 풀, 그리고 정부의 전략적 인프라 투자를 바탕으로 경쟁력 있고 혁신적인 바이오파마 허브로 자리잡고 있으며, 이는 해외 기업에게도 새로운 기회의 장을 열고 있습니다.

물론 시장 진입이 항상 쉬운 것은 아닙니다. 하지만 올바른 접근 방식을 취한다면, 기술력 있는 해외 기업에게는 상당한 보상이 따를 수 있는 시장임은 분명합니다.

이 글은 인트라링크 코리아(Intralink Korea)의 바이오·헬스케어 전문 팀인 이수란(Sooran Lee), 이예은(YeEun Rhee)이 공동 집필했습니다.

한국 바이오파마 시장 진출 가능성에 대해 논의하고 싶으시다면, sooran.lee@intralinkgroup.com 또는 yeeun.rhee@intralinkgroup.com 으로 연락주세요.

About the Authors

Sooran Lee

Medtech & Life Sciences, Intralink Korea

Based in Seoul, Sooran helps international firms across pharmaceuticals, CDMO, medical devices, IVD, cosmetics and functional foods expand into Korea.

She began her career practising nursing at Seoul National University Hospital. She then pursued further education in business administration, earning an MBA in Spain. Transitioning into sales and marketing at multinational diagnostics companies including Werfen and BD, Sooran gained marketing experience in the US, China and Korea before going on to lead the global marketing team at Koh Young Technology and launching its neurosurgical robotic systems.

YeEun Rhee

Medtech & Life Sciences, Intralink Korea

YeEun is part of the Medtech & Life Sciences team in Seoul, helping global firms enter the Korean market. Upon completion of her Bachleor’s degree in Biochemistry at the University of Michigan, she began her career at Seoul National University Hospital where she ran clinical trials. She then moved to non-clinical studies, spending the next five years at the Korea Institute of Toxicology (KIT) as a global BD manager supporting chemical and pharmaceutical companies in their product registrations.